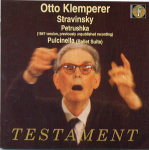

O.クレンペラー/PO.

62.3.28,30,5.16 Kingsway Hall, London (EMI) Stereo

CDM 7 64142 2

Stravinskyはこの後、ヨーロッパに戻ることなく亡くなった(1951)Schönbergを弔うように彼の音楽技法を研究し始め、新たな挑戦をスタートさせます。ヨーロッパに比べれば音楽的には遙かに見劣りがするこの街で憤死したSchönberg。Stravinskyは12音による音楽を模索し、最終的には完全な12音による音楽を書きました。こうした変貌は、西欧音楽の伝統を継承しようとしたSchönbergなりの方法論を改めて検証しようとした結果ではなかったでしょうか。クレンペラーはこのことについて1961年にチューリヒの新聞に寄稿した中で書いています。

数年前、彼は純粋な調性から十二音へと急に作曲法を変えたが、これはすでに書いたように、彼の音楽における様式の変化にすぎない。その本質は変わらない。 (「指揮者の本懐」)

それでも50年代以降のStravinskyの作品は、Schönbergの作曲技法、西欧音楽を救うべく考え出された12音技法の継承者の如く見えます。それはSchönbergの継承者としてではなく、新たな伝統のために音楽の進むべき道の模索でもあったでしょう。

この曲は、1942年から1945年にかけて作曲されたもので、丁度戦争中にあたります。曲名どおり協奏曲を想起させる3楽章からなる音楽。両端楽章はピアノが、中間楽章はハープが重要な役割を果たしていますが、それも協奏曲のようなソロをとるのではなく、あくまでオーケストラの一部に止まっています。作曲者自身によると第1楽章と第3楽章は戦争を描いた映画、ドキュメンタリー・フィルムにインスパイアされたものであり、第2楽章はF.ヴェルフェルの『ペルナデッテの歌』という映画のために書いた音楽を使っているとのこと。戦後、戦争の悲惨さや告発、或いは虚無感を題材とした音楽が多くの作曲家によって発表されましたけれど、この曲の冒頭の強烈な響きにはそうした影響を見ることができるでしょう。初演は1946年1月24日、作曲者の指揮とニューヨークpo.によって行われました。因みに翌日1月25日チューリヒではR.Straussの「メタモルフォーゼン」が初演され、更に同じようにアメリカへ逃れてきて前年亡くなったBartókのピアノ協奏曲3番が翌月フィラデルフィアで初演されています。

晩年のクレンペラーのレパートリーからするとStravinskyというのは想像しにくいのですが、クレンペラーの回想にはSchönbergとともにその名が頻繁に出てきます。実際、戦前、アメリカ時代を通じてクレンペラーはStravinskyを度々取り上げており、晩年に至っても関心を持ち続けていました。この曲についてもクレンペラーは多大な関心を寄せていたようですが、実際には1957年を最後にそれ以降公では振ることがありませでした。L&Tによれば、ACO.を振った2月20日、21日の聴衆の反応は酷く冷たいものであったようです。ヘイワースの記述によれば『怒りのあまり、アンコールに全曲繰り返すと脅しをかけた』そうです。ただし、この時のプライベート録音を聴いたヘイワース自身は、その演奏に非があるわけではなく、当時の聴衆がこの作品に親しみをもてなかったのが原因であると擁護していますが。(因みにこの時の他のプログラムはSchubertの4番、Mendelssohnの「フィンガルの洞窟」。これらはCD化されているのでおよその想像はできる。)

この録音は62年、それほどポピュラーでもないこの曲をEMIが録音し、クレンペラーが57年以来全く公衆の前で演奏しなくなったこの曲を何故取り上げたのでしょうか。

クレンペラーの演奏がこの曲を聴く最初の経験だとしたら、恐らく戦争への関わりは薄く感じられるでしょうね。ただし、少々遅いテンポに慣れれば、ここで演奏されている音楽が、何かとんでもなく異様な音楽であることに気づくのではないでしょうか。リズムの躍動感は例の如く後退してはいますが(ヘイワースの聴いたアムステルダムでの演奏はさぞかし凄まじかったと思いますが)、マッスとしての大音響はこれ以上ないくらい強烈で、少なくとも音としてこれ以上構成的に再現している例は他にないでしょう。冒頭はいささか強引に思えるほど強いにも関わらず、音の不協和な階層がはっきり聞きとれます。

小編成の第2楽章は奇妙な静謐さを感じさせる演奏。間を置かず続く終楽章の演奏は前2つの楽章に比べ若干冗長であるかのように聞こえるのは、音楽そのものがめまぐるしく変化する構成を持っているためでしょうね。クレンペラーは演奏効果など考えませんから。

最後の強引な終わり方は作曲者自身意図したものでしょうか。幾分コラージュ的な雰囲気を持っている音楽には、突如として引かれる幕が効果的なのかもしれません。クレンペラーは面白いくらい即物的に終わります。

EMIにはクレンペラーの録音以前に同じPO.の演奏があります。それはシルヴェストリの指揮の録音で、DiskyからりリースされたCDには録音年が記されていませんが、(P)1961となっているので60年頃の録音だと思われます。クレンペラーの録音とは僅か数年の違いしかありません。

このシルヴェストリの演奏は、クレンペラーとは逆にStravinskyが言う戦争との関連を最も強く喚起させる演奏です。Stravinskyの音楽は本来どこか醒めた響き、決して深刻になるところまで深入りしない構成を持っていますし、特にこの曲の場合、戦争をフィルムというフィルターを通すことによって独特の客体化が意識されていると思いますが(個人的には、Stravinsky自身こういう説明をすること自体に彼のシャイな一面を感じますね)、、シルヴェストリの演奏ではまるで戦争告発の音楽に聞こえます。バーバリズムの要素はそのまま怒りの表現手段となり、第2楽章さえ、破壊された過去への苦渋・・・Shostakovich的な暗さを持っています。これも考えさせられる演奏です。

| I | II | III | Total | 増減 | ||

| PO.(62) | 10:59 | 6:34 | 6:41 | 24:14 | 0 | |

| シルヴェストリ/PO. | 9:37 | 6:29 | 5:50 | 21:56 | -2:18 | 参考 |