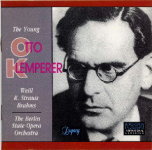

O.クレンペラー/PO.

61.10.23,11.13 Kingsway Hall, London (EMI) Stereo

5 66823 2

EMI

2C 181-50557/8(仏LP)

|

|

これに対してMahlerの音楽は極めて感覚的だと言えるでしょう。Mahlerの音楽では、音が決してそこにあらねばならないような機能的な役割を持っていない場合があります。誤解を招く表現かも知れませんが、これは芸術的な価値を減ずるものではありません。Mahlerにとっては、音なりフレーズがそこに置かれたと言うことが重要であり、その上で作品として存在するということです。Mahlerは表現されることについて非常に敏感でしたが、R.Straussは書かれた作品そのものが重要だったように思えます。演奏される手段として譜があったMahlerに対し、R.Straussの場合、演奏されるべきものは全て譜面にありました。R.Straussの譜面にはそれが顕著に表れているのではないでしょうか。極めて才能ある職人音楽家であったと言えます。

.R.Straussの音楽に特徴的なのは、Straussの交響詩、2つの交響曲等は全て何らかの具体的なプログラムを下敷きにして書かれていることです。「ティル」のような物語性(例え物語として首尾一貫していなくても)やこの曲のような心象風景をも音楽にしてしまいます。例えばこの曲では、−−死が間近に迫った病人が、死の恐怖と戦いながらも自らの人生を回想する−−それも空しく死を迎えるが、そこには天上からの救済と浄化が待っている−−といった具合。こうしたかなり詳細なプログラムを念頭に曲は書かれています。

音楽が実際こうしたプログラムを想起させるか否かはともかく、これは一種描写的な音楽とも言えましょう。恐らく音楽は、それ自身何かを模倣しようとしまいと、多かれ少なかれこうした要素を持っています。音楽が「真の象徴性」を賞賛される時、そこには音楽が機能上、特定の「もの」を具体的に指し示すことが出来ないこと、更に具体的には何も指し示すことをしなくても成り立つことを前提としていますが、少なくともR.Straussにとってこうしたプログラムは作曲の重要な要素であったに違いありません。音楽は、このプログラムを下敷きに書かれ、また見事に音化しています(Mahlerの音楽はこれを巧妙に隠そうとしている)。これは音楽家としての一種の自己顕示欲とも言えます。けれど実はR.Straussの作曲過程では、描写的であることはそれ程重要ではなかったかもしれません。その音が何を指すかという具体性より、プログラムからインスパイアされる多様な音素材とこの素材を組合せることによる表現効果がより重要ではなかったのでしょうか。極論するとR.Straussにとってプログラムが首尾一貫しているかどうかはあまり問題ではなかったわけで、彼の音楽的語法に相応しい対象があり、音楽としてのプログラムが効果的であれば良かったようにさえ思われます。

例えば、彼の生涯で最も幸福な時期にこの「死と変容」という死に関わった音楽を書き上げたというのは、決して驚くことではありません。或いは病弱であった作曲者の個人的な思いがあったのかも知れませんが、音楽家として音楽を書くために最も適した対象が「死」へのプログラムであったということでしょう。

またR.Straussのこうしたプログラム的、ドラマ的思考は作曲だけではなく指揮にも当てはまるようです。クレンペラーがR.Straussについて語っている次のような話は非常に興味深いものです。

シュトラウスとベートーヴェンの第5交響曲についてお話ししたことがあったでしょうか。1928年の夏、シュトラウスもわたしもシルス・マリアのヴァルトハウス・ホテルに泊まっていました。わたしたちはときどき散歩に出かけました。そんなあるときのこと、彼はわたしに言ったのです。「ねえきみ、わたしはある種の絵を目の前におかないと、ベートーヴェンの交響曲を指揮できないんだよ。」「ほんとうですか?どんな絵ですか?」とわたしは尋ねました。「そうだね、たとえば第5の第2楽章は最愛の人との別離だ。そしてトランペットが登場するとき、さらに高い目標へと進むのだ。」そんなことは信じられないではありませんか。わたしは自分の耳を疑わずにいられなかったのです。 (「クレンペラーとの対話」)

15歳の頃、母はわたしを、シュトラウスの『死と浄化』がハンブルクではじめて演奏されるコンサートにつれていってくれました。それはわたしに強烈な印象を与えました。オーケストラの響き、全体の構成−−わたしはこの作品を素晴らしいと思いました。 (「クレンペラーとの会話」)

15歳のクレンペラーにこの曲の宗教的な意味合いがどれほど伝わったのかはわかりませんが、大オーケストラの効果的な響きはかなり衝撃的な体験だったようです。

R.Strauss自身が振った44年の録音を聞いてみますと劇的な曲の作りが非常に良くわかります。時代的なこともあって重い響き、回想の場面での旋律は優しく、また強奏では割れんばかりの凄まじい音響。決してスマートではない、言ってみれば古風なスタイルのコントラストは死にゆく人間の床で起きている事態にしては激しすぎるかも知れませんが、宗教的なそしてWagnerの救済を意識したかも知れないこの曲の響きと作りがクレンペラーを感動させたんでしょうね。

クレンペラーも若い頃にはR.Straussの演奏に近かったでしょう。このEMI録音は他のR.Straussの演奏と同様素晴らしい演奏だと思います。

静かに横たわる病人に回帰する微かな過去の情景、木管とハープ、独奏ヴァイオリンによる素朴で深い静けさを思わせる音楽、甘い青春時代の思い出、繰り返される死との闘争での激しい音楽でもあくまで激せず、しかししっかりとした足取り。クライマックスと浄化の映像的コントラストなど意に介さず、ただ純粋に音楽的なコントラストだけで表現された豪快な演奏です。個人的にはクレンペラーのR.Straussは大好きです。楽器のバランスが他の演奏と違ってやや滑らかさに欠けるのですが、オーケストラも良くなっていますし、この時期のクレンペラーの充実した構成感と力感が良く表れた最上の演奏でしょう。

最後に、私は長いことこの曲のタイトルを単純に「死と変容」と呼んできましたが、原語では、Tod und Verklärung、英語ではDeath and Transfigurationで、「死と変容」、「死と浄化」と二通りの訳で呼ばれているようです。「メタモルフォーゼン」も「変容」と訳されることがありますが、これとは意味合いが違います。'Verklärung'の方はSchönbergの「浄夜 Verklärte Nacht」と同じ語ですね。私はドイツ語がわからないので、解説書のお世話になると、これは「キリストの変容」を指すらしく言葉自体宗教的色彩を持っているようです。

| 増減 | |||

| PO.(61) | 22:25 | 0 | |

| R.シュトラウス/VPO.(44) | 23:32 | 1:07 | 参考 |