(1) O.クレンペラー/ケルンRso. E.トレッシェル(S)

54.2.21L Köln Mono

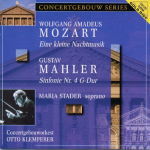

(2) O.クレンペラー/ACO. M.シュターダー(S)

55.11.10L Mono

(3) O.クレンペラー/ベルリンRIASso. E.トレッシェル(S)

56.2.13L Hochschule fur Musik, Berlin Mono

(4) O.クレンペラー/バイエルンRso. E.リンデルマイヤー(S)

56.10.19L Herkules Saal, Munich Mono

(5) O.クレンペラー/PO. E.シュヴァルツコップ(S)

61.4.6-7,10,25 Kingsway Hall, London (EMI) Stereo

CME 1

その頃Mahlerの交響曲全集で入手出来るのは、ショルティの旧盤(CSO.で統一される前のもの)、バーンスタインの旧盤(CS)、クーベリックのDG盤くらいのもので、余程のマニアでお金に余裕のある方でなければまとめて買うことは出来ませんでした。1枚物でもMahlerでは廉価盤はほとんどなかったと思います。どの演奏で聴くかというより、どの盤で聴けば安くあがるか、というのが特にあまりポピュラーでなかった曲(例えば3番や6,7番、そして録音の少なかった8番)の選択肢であったように思います。現在のように沢山の全集盤が市場を賑わし(一体どのくらいあるのでしょうか)、どれを買おうかと迷うほどの状況を見るとまさに隔世の感があります。

クレンペラーは戦後からこれも含めてかなりこの曲を演奏していて、翌年のACO.とのコンサート(55.11に3回)でも振っていますし、確かオーストラリアでも演奏していました。EMI時代のクレンペラーは録音の仕事にかなりの時間を取られるようになったので、コンサートレパートリー的にはかなり限定されてしまいました。曲によってはスタジオ録音だけがありコンサートでは後年振らなかった曲もありますが、基本的には録音の後にコンサートで演奏していたので、同時期に演奏が集中していることがよくあります。時期を問わず演奏していたのはMahlerで言えば2番ぐらいでしょうか。4番は50年代半ばにかなりの回数を指揮しているようです。この年の11月にはLSO.との演奏会でもこの曲を振っていました。

この演奏はスタジオ録音に比べればテンポは速いものの極端に速いということはありません。演奏の方は、特に第1楽章と3楽章の表現がかなり違います。音楽の表情が意識的にメリハリのついたものになっていて、音楽の推進力を感じます。恐らく50年前後の凄まじいスピードでとばす演奏とは違ってきているとは思いますが、他の指揮者の演奏から比べると相当変わった(強引な?)Mahlerではないかと思います。クレンペラーはこの演奏時70才近い筈ですが、指揮ぶりは随分精力的です。3楽章途中(終わり近くの盛り上がるところ、番号12)でクレンペラーのものと思われるうなり声が入っています。

トレッシェルの声質はどちらかというと明るめの声。(2)のベルリンRso.盤でも歌っていますが、どちらも良い歌唱だと思います。

ACO.の演奏は、同時期の他のライヴと比べてもバランスのとれた良い演奏だと思います。これはACO.という特別音楽性に優れたオーケストラとの組み合わせによるところが大きいでしょう。ケルンRso.やベルリンRIASso.との演奏に感じられる幾ばくかの強引さとそれによる平板さが影をひそめているように感じられます。オーケストラの指揮への反応も良く、決して条件の良くないこうしたヒストリカル・ライヴ物でも楽器のそれぞれの音が表情豊かであるのがわかります。

アダージョの雰囲気は特にいいですね。淡い悲劇的な雰囲気とダイナミクスとの対比が素晴らしく、クレンペラーの力感とオーケストラの技量がうまくかみ合った聴き応えのある音楽です。タイミングこそそれ程変わりませんが、他の演奏と比べてもテンポの細やかな動きと表情の起伏は大きいのではないでしょうか。恐らくこの曲に対するクレンペラーのアプローチは、この楽章を頂点として、終楽章を大きく転換させる点にあったように思いますが、スタジオ録音の醒めた感覚とも違い、ここでの演奏には音楽の表情としての劇性と表現方法を昇華させる意欲といったものが感じられます。

終楽章のシュターダーのソロは表情豊かでかなり自由な歌い口と言ってよいでしょう。どちらかというとシュヴァルツコップの歌唱に近い。テンポの変化を付けたクレンペラーの伴奏に劣らず、伸びやかで躍動感に満ちた素晴らしい歌に感心しました。

頻繁にこの曲を演奏していたこの時期のライヴの中でもこれは最も聴き応えのある演奏でしょう。

録音状態はそれほど良いと言うわけではありません。録音レヴェルが低めで、全体にざらつきのあるややきつめの音質。第1楽章の10分過ぎに数カ所のノイズがあります。それでも鑑賞に不都合と言うことはありません。

1楽章はテンポも遅くなっていますし、インテンポ一点張りということでもありません。部分的にはかなり遅いテンポで演奏しているところがあります。

2楽章はスケルツォにあたる音楽ですが、クレンペラーとしては珍しく弦に歌わせる箇所もあります(ドイツのオーケストラとの演奏ではよく感じることです)。でも全体に素っ気なく、かつリズムが重く弾むようなところがないのであまり効果的ではありません(尤もクレンペラーの演奏でそれを望むのは間違い?)。

3楽章、ここはかなり劇的な音楽になっていてクレンペラーもかなり気合いが入っています。結構クレンペラーの声が入っていて楽章半ばから歌うとも唸るともつかない不気味な声が入っています。夜、一人で目を閉じて聴いているとちょっと気持ちが悪い。

トレッシェルは上記の盤と同じような印象。ケルンRso.盤に比べるとオーケストラのアンサンブルが今ひとつ、という印象です。これはオーケストラの技量というよりクレンペラーの意志が十分伝わっていないからのように思えます。指揮と演奏の間に若干の齟齬が見られます。

音は全体に近くて雰囲気というものがありませんがそれほど悪くありません。Monoではあるものの十分鑑賞に堪えるものです。

オーケストラはバイエルンRso.で流石に上記2つのオーケストラより上手です。アンサンブルの良さと統一された音楽の表情が、クレンペラーの即物的指揮に随分潤いを与えているように思われます。特に、2、3楽章の弦の歌い方は、(同オーケストラとの他の演奏でも言えることですが)クレンペラーにしては意外なほど滑らかです。彼の後年のスタジオ録音でも意外なところでレガートがかかったりすることがありますが、ここでも50年前後の力で押す演奏とは違い、旋律的な部分ではレガートがかかる部分が見られます。クレンペラーはこういう演奏もできたんだ、と声高に言うつもりはありませんが、これは指揮者の特質とオーケストラの特質が互いを補完して成された結果でしょう。また、ヘラクレス・ザールの音響の良さも手伝っているのでしょうか、非常にシンフォニックに響きます。

ソリストのリンデルマイヤーはトレッシェルより安定した歌唱に聞こえます。流れるような柔らかいチャーミングな声質で私には好みの歌です。高低の声質が変わらないのも素晴らしい。

音質ですが、物理的な音だけをいうとこの盤はあまり良いとは言えません。音そのものは極端に悪いわけではないのですが、Dレンジは狭く、若干こもったような音質で、ちょっと遠めで楽器の分離はあまりよくありません。しかし、この演奏は、EMIでリリースされた2番のようにもう少し良い音で聴ければ、非常に高く評価されるのではないでしょうか。全体の構造上も全く不自然なところがありませんし、スタジオ録音とは別の表情を見ることが出来て貴重だと思います。

冒頭の鈴の音はゆったり落ち着いた雰囲気。この冒頭のテンポはでもこれほどうきうきさせない鈴の音もあまりないと思います。鈴の音は1楽章でも数度、終楽章でも回帰して、かなり象徴的に使われていますが、クレンペラーの場合それをまるで意識しないかのように淡々と演奏しています。

第2楽章はレントラー風のスケルツォでしょうが、ここでもクレンペラーはそういったことをほとんど感じさせません。ここでMahlerは死神ハインが演奏する、として全音上げて調律したヴァイオリン・ソロを使っています。ヴァイオリン・ソロは特徴的なそして戯けた音型で度々顔を出します。Mahlerの意図は、違う世界の異質なものが、現世界に出入りしている、というちょっとオカルト的でもありメルヘン的でもあるような効果を狙ったものだと思いますが、この演奏では、単にひとつの楽器のソロにしか過ぎません。

第3楽章もどちらかというとインテンポの演奏で、楽章の性格からかいくらか旋律的な扱いですけれども全く感傷的にならないところがクレンペラーらしいところでしょう。この楽章前半は5番のアダージェットを思わせますが、この楽章を好まなかったクレンペラーとしては、当然のことかも知れません。感傷に寄ることを極力避けているかのようです。

終楽章のソプラノ・ソロはシュヴァルツコップです。2番での歌唱とは随分表現が違います。合唱も含めた大編成の中では、強い声が必要ですが、ここでは純粋に管弦楽伴奏付きの歌曲の歌い方と言っていいでしょう。彼女の全盛期は、恐らく「ばらの騎士」やMozartの歌曲集、オペレッタあたりのMono期であったと思われますが、そうした歌い方と声がここからも聞き取れます。旋律を歌うというより歌詞を歌う、というところでしょうか。テンポが遅くて若干歌いづらそうな気がしますが、オペレッタを歌っているような歌い方です。歌唱について良いとか悪いとかより、実に味わい深い音楽になっています。

この曲にスケールの大きい構成的な演奏を求めるとすればMahlerの意図とは少し違うかも知れません。他のMahlerの交響曲に比べても旋律的な部分が多く、ほんのちょっと弾力的に演奏すればメロディアスになるフレーズもクレンペラーは意識して平板に演奏しているかのようです。特にフレーズにつけられたクレッシェンド、デクレッシェンド、スフォルツァンド等は極めて控えめで、陰影が乏しくフレーズが浮き上がることがあまりありません。弱音記号pもあまり音量を抑えませんし、ffもfffもそれほど強調されていません。この曲に限らないことですが、クレンペラーの演奏様式はおよそ強調とかデフォルメから遠いところに位置しています。

| I | II | III | IV | Total | 増減 | |

| 1. ケルンRso. E.トレッシェル(S)(54.2.21L) | 15:50 | 8:51 | 17:10 | 8:15 | 50:06 | -4:53 |

| 2. ACO. M.シュターダー(S)(55.11.10L) | 16:26 | 9:06 | 19:06 | 8:33 | 53:11 | -1:48 |

| 3. ベルリンRIASso. E.トレッシェル(S)(56.2.18L) | 16:42 | 9:27 | 18:19 | 8:55 | 53:23 | -1:36 |

| 4. バイエルンRso. E.リンデルマイヤー(S)(56.10.19L) | 16:45 | 9:28 | 19:10 | 9:17 | 54:40 | -0:19 |

| 5. PO. E.シュヴァルツコップ(S)(61.4) | 17:59 | 9:59 | 18:08 | 8:53 | 54:59 | 0 |

以上の5つの演奏時間を見てみますと、ケルンRso.との54年盤が若干早めのテンポをとっているものの、56年以降はさほどの違いはありません。ベルリンRso.以降は演奏様式の点でもそう変わってはいないようです。ただ、一貫して言えることはクレンペラーの演奏には、この曲の明るさ、天上の生活の明るさをほとんど感じさせないということです。終楽章の演奏についても、バイエルンRso.盤ではリンデルマイアーの声質とオーケストラの色彩感がわずかに明るさを感じさせるものの同様の感触です。これは言ってみれば、歌詞の内容はどうであれ、ほとんど「大地の歌」と同じアプローチです。

演奏を聴く限りでは、クレンペラーにとって3楽章は重要な楽章であったように思えます。曲としては当然4楽章もあるのですが、クレンペラーの演奏で聴くと一度ここで区切りというか、一旦完結してしまっている印象があります。これは私自身、他の演奏ではあまり感じないことです。続く終楽章は回想か何かのように聞こえます。決してつながりが悪いとか、統一感がないとか、ということではありません。ただ、一般の演奏では、終楽章の天上の歌を含め、或いは効果的にこれを取り込むことで曲の一体感を作り上げようとしますが、クレンペラーの場合、突き放したようなところがあって、それ故、実に微妙なバランスを保っているように感じられます。

この朗らかな作品の根底を見出すのは明らかに難しい。これについては多くの本が書かれてきたが、的はずれの憶測がほとんどだった。マーラーがほかでもなく伝えたかったのは−−この「ほかでもなく」は非常に重要なのだが−−平明な調生音楽であり、これは完全に成功しているのである。(1969.10 「指揮者の本懐」)

クレンペラーが言うところの「平明な調生音楽」を再現しているだけ、という言葉は演奏を聴くと確かに頷けるますが、これはロマンティックな演奏に対しての彼特有の揶揄であったようにもとれます。「余計な解釈は不要。Mahlerはこう書いた」と。

APL 101.553

CD 563

2CDHP590

5 67035 2

A

EAA-93091B(国LP)

|

|